보도자료

[고려방송] 고려인마을 한글문학 기획전, 무대 위에 남긴 약속-리길수의 예술혼

페이지 정보

본문

[고려방송] 고려인마을 한글문학 기획전, 무대 위에 남긴 약속-리길수의 예술혼

-낯선 황무지에서도 지켜낸 언어와 정체성

-연극으로 후세에 약속을 남긴 불멸의 예술혼

광복 80주년을 맞아 ‘역사마을 1번지’ 광주 고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)은 한글문학 기획전을 열고 있다. 중앙아시아 강제 이주의 고통 속에서도 꺼지지 않았던 고려인 한글 문학의 불꽃을 다시 밝히는 자리다.

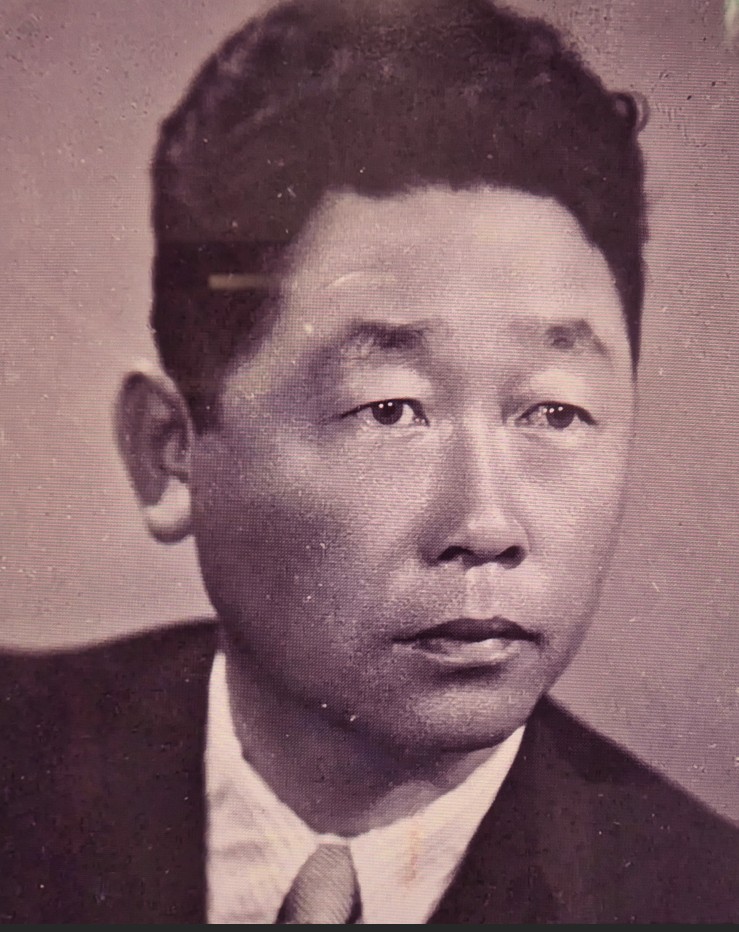

그 불꽃을 무대 위에서 지켜낸 인물이 있었다. 고려극장 1세대 배우이자 연출가, 극작가였던 리길수(1910~1996)다. 그는 단순한 예술가가 아니었다. 중앙아시아로 내몰린 고려인 공동체의 언어와 정체성을 무대 위에 되살린 시대의 증언자였다.

1935년, 그는 모스크바 국립극장대학(VGIK) 배우학부를 졸업했다. 그러나 화려한 수도의 대극장이 아닌, 강제이주로 흩어진 동포들이 만든 작은 고려극장이 그의 무대였다. 그곳에서 그는 배우로, 연출가로, 번역가로, 극작가로 쉼 없이 뛰며 공동체에 희망의 불씨를 지폈다.

고려극장은 단순한 공연장이 아니었다. 고려인의 언어와 정체성을 지켜낸 문화의 요람이었다. 리길수를 비롯한 1세대 예술인들은 열악한 환경 속에서도 우리말 무대를 지켜내며, 공동체의 자존과 기억을 이어갔다.

1936년, 동료 태장춘과 함께 쓴 〈돌아가는 붉은 깃발〉은 어부들의 투쟁을 생생히 담아내며 관객들에게 큰 울림을 주었다. 이후에도 그는 번역과 창작, 연출을 이어가며 한국어 연극의 명맥을 지켜냈다.

배우로서도 그는 무대 위에서 빛났다. 〈류보비 야로바야〉의 미하일, 〈심청전〉의 장님 아버지, 〈홍범도〉의 홍범도 장군 등 50여 개의 배역을 맡아 관객들에게 역사와 인간의 숭고함을 전했다. 억압받던 시대, 그의 눈빛과 몸짓은 언어와 문화가 꺼지지 않았음을 증명했다.

또한 종합작품집 『오늘의 빛』(1990, 알마아따 자수식출판사)에는 연해주 시절 조선극장의 기억을 담은 회상기 〈조선극장〉을 남기며 기록자로서 사명을 이어갔다.

무대 밖에서도 리길수는 글로 후대에 대한 사랑과 희망을 노래했다. 그의 시 「건강과 장수만이 우리의 노래로 되오리다」에는 다음과 같은 구절이 담겨 있다. “이 가냘픈 너의 팔뚝이/무쇠처럼 튼튼할 날 머지 않으려니/아가야, 어린 아가야, 우리 아가야/나는 그날 위해 네 머리맡에 잠자고/너를 지키리라”

이 시는 한민족공동체와 후세대를 향한 절절한 사랑과 보호, 그리고 미래를 향한 다짐을 고스란히 담고 있다. 무대 위에서 공동체를 지켜낸 그의 예술혼은 글 속에서 희망의 약속으로 이어졌다.

말년의 그는 카자흐스탄 크질오르다에서 고려말 라디오 편집인으로 일하며 연극의 숨결을 전파로 이어갔다. 무대에 오르지 못하는 이들에게도 그의 목소리는 여전히 살아 있는 극장이었다.

그 공로를 인정해 카자흐스탄 정부는 그에게 ‘명예 예술가’ 칭호를 수여했다. 그러나 그가 남긴 가장 큰 훈장은 고난의 삶을 살아가는 동포들의 가슴에 새겨진 가녀린 눈물과 환호였다.

*사진 설명: 고려극장 1세대 배우이자 연출가, 극작가였던 리길수(1910~1996) / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 임용기(고려인마을) 기자

-낯선 황무지에서도 지켜낸 언어와 정체성

-연극으로 후세에 약속을 남긴 불멸의 예술혼

광복 80주년을 맞아 ‘역사마을 1번지’ 광주 고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)은 한글문학 기획전을 열고 있다. 중앙아시아 강제 이주의 고통 속에서도 꺼지지 않았던 고려인 한글 문학의 불꽃을 다시 밝히는 자리다.

그 불꽃을 무대 위에서 지켜낸 인물이 있었다. 고려극장 1세대 배우이자 연출가, 극작가였던 리길수(1910~1996)다. 그는 단순한 예술가가 아니었다. 중앙아시아로 내몰린 고려인 공동체의 언어와 정체성을 무대 위에 되살린 시대의 증언자였다.

1935년, 그는 모스크바 국립극장대학(VGIK) 배우학부를 졸업했다. 그러나 화려한 수도의 대극장이 아닌, 강제이주로 흩어진 동포들이 만든 작은 고려극장이 그의 무대였다. 그곳에서 그는 배우로, 연출가로, 번역가로, 극작가로 쉼 없이 뛰며 공동체에 희망의 불씨를 지폈다.

고려극장은 단순한 공연장이 아니었다. 고려인의 언어와 정체성을 지켜낸 문화의 요람이었다. 리길수를 비롯한 1세대 예술인들은 열악한 환경 속에서도 우리말 무대를 지켜내며, 공동체의 자존과 기억을 이어갔다.

1936년, 동료 태장춘과 함께 쓴 〈돌아가는 붉은 깃발〉은 어부들의 투쟁을 생생히 담아내며 관객들에게 큰 울림을 주었다. 이후에도 그는 번역과 창작, 연출을 이어가며 한국어 연극의 명맥을 지켜냈다.

배우로서도 그는 무대 위에서 빛났다. 〈류보비 야로바야〉의 미하일, 〈심청전〉의 장님 아버지, 〈홍범도〉의 홍범도 장군 등 50여 개의 배역을 맡아 관객들에게 역사와 인간의 숭고함을 전했다. 억압받던 시대, 그의 눈빛과 몸짓은 언어와 문화가 꺼지지 않았음을 증명했다.

또한 종합작품집 『오늘의 빛』(1990, 알마아따 자수식출판사)에는 연해주 시절 조선극장의 기억을 담은 회상기 〈조선극장〉을 남기며 기록자로서 사명을 이어갔다.

무대 밖에서도 리길수는 글로 후대에 대한 사랑과 희망을 노래했다. 그의 시 「건강과 장수만이 우리의 노래로 되오리다」에는 다음과 같은 구절이 담겨 있다. “이 가냘픈 너의 팔뚝이/무쇠처럼 튼튼할 날 머지 않으려니/아가야, 어린 아가야, 우리 아가야/나는 그날 위해 네 머리맡에 잠자고/너를 지키리라”

이 시는 한민족공동체와 후세대를 향한 절절한 사랑과 보호, 그리고 미래를 향한 다짐을 고스란히 담고 있다. 무대 위에서 공동체를 지켜낸 그의 예술혼은 글 속에서 희망의 약속으로 이어졌다.

말년의 그는 카자흐스탄 크질오르다에서 고려말 라디오 편집인으로 일하며 연극의 숨결을 전파로 이어갔다. 무대에 오르지 못하는 이들에게도 그의 목소리는 여전히 살아 있는 극장이었다.

그 공로를 인정해 카자흐스탄 정부는 그에게 ‘명예 예술가’ 칭호를 수여했다. 그러나 그가 남긴 가장 큰 훈장은 고난의 삶을 살아가는 동포들의 가슴에 새겨진 가녀린 눈물과 환호였다.

*사진 설명: 고려극장 1세대 배우이자 연출가, 극작가였던 리길수(1910~1996) / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 임용기(고려인마을) 기자

- 이전글[고려방송] 대신증권 서부 WM부문, 고려인마을서 한마음행사 개최 25.09.30

- 다음글[고려방송]광주 고려인마을, 제13회 ‘고려인의 날’… 역사의 숨결을 품은 가을 축제 25.09.23

댓글목록

Austin님의 댓글

Austin 작성일 DateIf some one desires expert view on the topic of blogging and site-building after that i propose him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the nice work. http://boyarka-inform.com/